di Glauco Bertani.

Dieci anni dividono la scomparsa di

due fra i fondatori della repubblica: Alcide De Gasperi muore a Sella

Valsugana, il 19 agosto 1954; Palmiro Togliatti muore a Yalta, il 21 agosto

1964.

Da Champoluc, dove si trovava in vacanza, Togliatti, segretario del Pci, fa saper al partito che non andrà ai funerali di De Gasperi. Il “Cancelliere”– come era stato battezzato dopo che, nel maggio 1947, aveva posto fine al governo ciellenistico – si era spento a Sella Valsugana, nel suo Trentino, il 19 agosto 1954, all’età di 73 anni. Era nato il 3 aprile 1881 a Pieve Tesino di Trento, in territorio dell’impero austro-ungarico. «Sono contro – scrive in forma privata il segretario comunista – qualsiasi forma di embrassons-nous presente il cadavere; anzi la cosa profondamente mi ripugna come una volgarità e una ipocrisia».

Dal 1947 al ’54 si erano consumate rotture tremende: l’affondamento dell’alleanza resistenziale, la sconfitta del 18 aprile ’48, la cosiddetta “legge truffa”, non scattata d’un soffio il 7 giugno ’53, ma che in sede legislativa era stata causa di una battaglia parlamentare durissima. In Togliatti è forte la convinzione, ma anche il sentimento, che l’epoca della Resistenza, dell’unità nazionale e della Costituente, che aveva sconfitto la monarchia e licenziato una Costituzione di alto profilo democratico, fu una “sorta di età dell’oro” (Aldo Agosti, 2003). E la Dc di De Gasperi di quella rottura ne fu l’artefice.

Sull’“Unità” del 20 agosto 1954,

però, afferma: «La solennità dell’ora non è propizia alla oggettività fredda

che persino potrebbe sembrare irriverente. È giusto, del resto, che nel momento

dell’ultimo distacco scompaiano le asprezze che dalla lotta stessa furono

imposte a chi la lotta non combatte per giuoco, ma spinto da necessità e

convinzione profonda e l’animo si fermi a considerare ciò che fu comune, ciò

che fu vissuto insieme, in unità sia pur temporanea di propositi e azione.

Questo fu, tra De Gasperi e noi, lo sforzo assieme compiuto e il travaglio

assieme sofferto quando l’Italia era stata gettata nell’abisso...”.

L’occasione per affrontare con “oggettività” l’azione politica di De Gasperi sarà offerta a Togliatti alcuni anni dopo, sul n. 5-6 di Rinascita del 1956, con il lungo articolo È possibile un giudizio equanime sull’opera di Alcide De Gasperi? I problemi del movimento cattolico. In esso Togliatti esprime un giudizio molto severo sul leader democristiano: «Le lodi che si fanno al capo democristiano per aver tenuto fede alla formula centrista; anche dopo il 18 aprile, che gli aveva dato la maggioranza assoluta, hanno scarsissimo valore». Il centrismo, infatti, per il segretario del Pci, era diventata una formula svuotata delle sue potenzialità riformatrici e lasciata di fatto in mano al «quarto partito» (quello degli industriali, «del grande capitale monopolistico») e alla volontà della chiesa di Pio XII di «sottomettersi tutto l’organismo dello Stato».

Tutta l’articolata analisi

sviluppata nel saggio sul ruolo di De Gasperi e della Dc nelle sue varie

componenti si snoda dalla constatazione che dalla vocazione di «partito di

centro che si muove a sinistra», come si espresse lo statista trentino, finirà

a destra «sotto la pressione delle classi medie e dell’urgenza dei problemi

economici» (Mammarella, 1970). Nonostante ciò riconobbe sempre a De Gasperi

l’esclusività della rappresentanza del partito dei cattolici. Illuminante in

questo senso è come liquidò Dossetti, espressione dell’inquietudine della

sinistra democristiana davanti alle mancate risposte ai problemi sociali,

definendolo il «più ‘medioevale’ degli integralisti».

Tuttavia, sarebbe ingiusto

rileggere unicamente in chiave ideologia il testo togliattiano, perché ci offre,

in realtà, uno sguardo d’insieme interessante (naturalmente criticabile) sulle

dinamiche interne della Dc e del rapporto fra essa, la società italiana e la

Chiesa cattolica; ci offre, inoltre, motivi di riflessione sulla “democrazia

protetta” (dalla destra fascista, ma soprattutto dalla sinistra comunista) che

aveva in mente De Gasperi – constatando la crisi con gli alleati del ’48 – nel

proporre la cosiddetta legge truffa e sull’abortita “operazione Sturzo” che

mirava a coinvolgere in una lista civica le destre della Capitale per impedire

che le “forze dell’ateismo” governassero la Città eterna.

Domanda Togliatti ai biografi del

Trentino: la sua fu un’opposizione ideale all’“operazione Sturzo” oppure «si

limitò egli, con minor eroismo aperto, a dire che se così lo si voleva, lo si

facesse, ma senza di lui?».

«Il mancato scatto della legge

[“truffa”] fu molto più di un fatto tecnico [...] Soltanto adesso, a distanza di

anni, riusciamo a comprendere davvero quel che significò la sconfitta per De

Gasperi [...] La memoria ci aiuta a ricordare l’ostilità che egli era riuscito ad

accumulare nella stessa Dc. Aveva perduto, come testimonia Andreotti, la

capacità di colloquio anche con parlamentari democristiani, molti dei quali non

conosceva personalmente. Non era riuscito a dominare la corruzione, dilagante

già allora tra i potenti della Dc e sulla quale si era impegnato formalmente

con Pio XII; i comunisti avevano impostato non senza successo pubblicitario la

loro propaganda elettorale sui ‘forchettoni’. Infine, pareva battuto proprio un

certo tipo di anticomunismo che per De Gasperi era giunto a giustificare ‘quasi

tutto’» (Orfei, 1976).

Dieci anni dopo, il 21 agosto 1964, moriva a Yalta, Palmiro Togliatti, «un uomo di frontiera», come dice con sintetica efficacia il sottotitolo del libro di Aldo Agosti Togliatti (2003). Un uomo della Terza internazionale, legato all’Urss di Stalin, ma anche a quella del XX congresso che lo aveva rinnegato, e ai carri armati che invasero l’Ungheria. Un uomo e al suo partito ai quali, però, la democrazia italiana deve molto. Checché se ne dica e nonostante gli eredi del Pci (per essere sintetici) abbiano più in memoria Berlinguer e siano sostanzialmente immemori di Ercoli, alias Roderigo, alias il Migliore il quale, tornato in Italia nel marzo 1944, ha diretto il Pci fino alla morte.

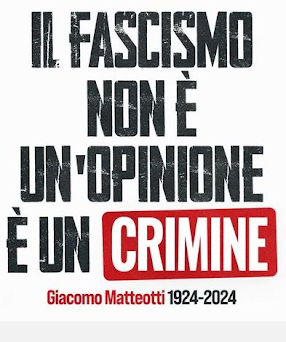

Gli anni dell'immediato dopoguerra furono cruciali per il consolidamento di uno Stato uscito da vent’anni di dittatura fascista, due di guerra (di liberazione, civile, di classe). Togliatti tenne il Pci entro le coordinate della democrazia parlamentare (poco importa se con il placet o meno di Stalin) nonostante il grave attentato di cui fu vittima nel ’48 e nonostante uno Stato che non aveva più in simpatia, dopo gli anni del governo ciellenistico, i partigiani e i lavoratori. Ma le armi non furono usate, ce ne erano e ben oliate, ma non vennero usate. Mentre da parte dello Stato le armi furono usate in abbondanza contro contadini e operai. Ancora oggi, quando si parla di Togliatti, a distanza di 50 anni dalla morte, continua a mancare quella serenità necessaria per valutare la sua figura, che sembra condannata al pregiudizio e non a serene valutazioni storiche.

Il nuovo corso del Pci che lo

avrebbe portato al cambiamento del nome, ad esempio, s’inaugurava con un

articolo di Biagio De Giovanni dal titolo C’era

una volta Togliatti e il comunismo reale (“l’Unità”, 20 agosto 1989) tutto

teso a sottolineare unicamente la derivazione terzointernazionalista di Togliatti

e la necessità di “superarlo”. Il sacrificio sull’altare dello sgretolamento

dell’Unione sovietica e delle “democrazie popolari”.

E secondo chi scrive siamo ancora

fermi lì, nonostante le dichiarazioni di Piero Fassino contenute in

un'intervista rilasciata, il 21 agosto 2004, a Paolo Franchi del “Corriere

della Sera”:

«Cosa rappresenta

Togliatti per la democrazia italiana – gli chiede il giornalista – “Come De

Gasperi, Nenni, Saragat e La Malfa, Togliatti – è la risposta dell'allora

segretario dei Ds – è stato un padre della Repubblica. La svolta di Salerno ha

cementato l’unità antifascista, decisiva per la scelta repubblicana e la

Costituzione. Il sì all’articolo 7 ha posto le basi per superare una

contrapposizione ideologica fortissima in un Paese segnato dalla questione

cattolica, l’amnistia ai repubblichini ha contribuito a voltare pagina e andare

oltre...».

Si dovrebbe ripartire

da qui tenendo presente, però, la necessità di evitare il rischio di

monumentalizzare il passato e di chiudere gli occhi di fronte ai nodi dolorosi

e tragici che hanno segnato la storia del comunismo internazionale.

Parafrasando quello che il segretario del Pci si chiedeva nel già citato articolo su De Gasperi, possiamo

anche noi sperare che prima o poi sia possibile

un giudizio equanime sull’opera di Palmiro Togliatti.

Bibliografia

Aldo Agosti, Togliatti, 2003.

Giuseppe Mammarella, L' Italia dopo il fascismo 1943-1968, Il Mulino, 1970.

Ruggero Orfei, L'occupazione del potere: i democristiani '45-'75, Longanesi, 1976.

Nessun commento:

Posta un commento

Scrivi il tuo nome, altrimenti l'autore apparirà come "Anonimo"